¿Cuál es el estado en el que se encuentran los cuerpos de agua en México? El diagnóstico es crítico, según las investigaciones que convergen en este libro colectivo que nos convoca esta tarde en la UAM Lerma.

Los rostros más pugnaces de nuestra modernidad mexicana nos han llevado a esta situación general poco alentadora. Entre otros responsables, sin orden de importancia, puede mencionarse el crecimiento inexorable de las urbes. La sobrepoblación y el extractivismo. El turismo sin regulaciones y la famosa externalización de costos. Ésta última práctica es universal, en la que los capitalistas foráneos o locales contaminan el entorno sin hacerse cargo de las reparaciones. Una práctica empresarial de la que han hablado tanto numerosos economistas.

¿Quién paga los daños? El costo lo han pagado invariablemente la naturaleza, los pueblos, las comunidades, en menor medida los estados-nación. Un estado mexicano que no puede hacer gran cosa frente a las cuantiosas presiones que sufre desde el exterior y desde el interior. Una imposibilidad dada su posición en el sistema interestatal del sistema mundo moderno.

Expresiones estéticas y científicas artísticas del agua

Este libro colectivo que nos convoca esta tarde profundiza estos diagnósticos. Voy a concentrarme en la parte última titulada “Expresión estética y científica artística del agua”. Son dos capítulos, los últimos del libro, sobre los cuales me gustaría compartir con ustedes algunas ideas que pude terminar recién de formular.

Ambos capítulos son valiosos y distintos entre sí. Uno se concentra en Los Altos de Chiapas y el otro emerge a partir de una experiencia de extractivismo en Cholula, Puebla. Son capítulos distintos entre sí, pero comparten el interés por tender puentes entre la experiencia artística con la investigación científica. Llamémosla de inmersión, participante, polifónica, politizada. Un mérito en sí, ciertamente, pero inusual.

Este binomio entre experiencia artística con la investigación científica responde en gran medida a las trayectorias de los autores, deudores también del activismo que practican o reivindican. En este mélange sui generis destaca otro componente fundamental. El intercambio con los saberes de las comunidades afectadas. El intercambio con los saberes ancestrales que en no pocas ocasiones pasan desapercibidos, despreciados o romantizados.

En este sentido, preguntas claves se abren camino. ¿Existe otra forma de relacionarnos con el agua que no sea esta relación vehiculizada a través de la visión neoliberal, empresarial o pragmática? ¿Existe otra concepción del agua que no sea un insumo en las cadenas de producción capitalista? O, su contraparte, ¿como un recurso aprovechable en el consumo desaforado e inconsciente?

“El agua en la emergencia y confluencia de prácticas permaculturales” (pp. 429-457), es el capítulo inicial de la parte final de este libro. Escrito por Elyaneth Martínez. Nos trae a cuenta el concepto “permacultura”, afincado en Australia en los años de 1970. Es una expresión para referirse a formas de vida empáticas con la naturaleza. Formas de vida empáticas que apuntan hacia otro “paradigma” con la naturaleza, en el que se intercambian tecnologías modernas con los saberes de los pueblos, que son saberes ancestrales.

En este intercambio la expresión artística es el puente. En el arte convergen símbolos, saberes de muchos tipos, cosmogonías… Y es un campo, el artístico, que muchas veces dialoga, o puede dialogar bastante bien, con rituales, ceremonias, leyendas. Prácticas mágicas o encantadas, en suma, en las que circula con gran eficacia el saber ancestral de los pueblos.

Por medio de la práctica artística a menudo deparamos en el “extrañamiento, se suspende lo cotidiano, se nos libera del pragmatismo”. Démonos cuenta de que se trata de formas de experiencia, por medio del arte, que apuntan hacia este “otro paradigma”.

Encontramos así una fórmula que propone uno de estos capítulos. El “sentir-pensar”, que no es sino otro modo de referirse a la interdisciplina. No sólo es el usufructo del pensar (racional) que da sentido a la ciencia moderna. O no sólo el sentir como emoción que fomenta o busca el arte. Sino el “sentir-pensar”. Un binomio indisociable o necesario en la construcción de respuestas complejas, tanto para individuos como para colectivos, a la crisis del patrimonio hídrico.

Escuchar el agua, no sólo pensarla

El segundo capítulo de esta última parte del libro se titula “Modos de escucha y sensibilización sobre nuestra relación con el agua: hacia un artesonoro y una educación ambiental interespecie” (pp. 459-495). Escrito por Jorge Martínez Valderrama, Oliver Gabriel Hernández Lara y Aketzalli Rueda Flores. Concentra el fuerte de sus páginas en reivindicar la escucha.

¿Qué podríamos hacer en materia artística–científica con respecto al desafiante mundo del agua?Escuchar el agua, no sólo pensarla.

Este capítulo final se decanta por la escucha del entorno, las personas, la naturaleza, los ojos de agua, los pueblos originarios que habitan a sus alrededores. Los autores se adentran en una larga genealogía o disquisición técnica sobre lo sonoro y sus capas de sentido o de registro, por sí misma de interés. El argumento que me gustaría señalar es la reivindicación del sentido del oído como pieza clave de las experiencia artística y científica en asuntos tan dramáticos como la crisis del patrimonio hídrico.

Podemos preguntarnos lo siguiente. ¿En virtud de qué el sentido del oído o la escucha se convierten en una coordenada privilegiada para explorar salidas de lo que aquí estamos problematizando sobre el agua? Cito textual, página 467.

“Es el caso del oído, pero más aún, de la escucha, pensada esta como un ejercicio atento, abierto, dialogante y humilde que poco se fomenta en subjetividades consumistas, egocéntricas o masculinizadas que celebran un culto al éxito individual”.

¿No es esta relación consumista, egocéntrica o masculinizada del uso y del desecho del agua, la que nos ha llevado a esta crisis estructural de nuestros recursos?

Este último capítulo pone en el eje de su discusión a la “auralidad”: la experiencia de la escucha, del registro sonoro. Una categoría que conecta el sentido del oído como una práctica artística y técnica relevante en esta clase de aproximaciones sobre el agua. Esta categoría sobresale por la búsqueda de salir de la hegemonía de la vista como plano dominante de la actividad de la investigación científica y, también, aunque en menor medida, de la actividad artística.

Para una discusión más amplia sobre las posibilidades del audio en el ámbito académico, lo invito a escuchar esta ponencia sobre el podcasting para las ciencias sociales.

Una práctica de escuchar y del sentir, decíamos. Sentir el “cuerpo del agua”. Escuchar el territorio donde se encuentra el agua. Dialogar con los actores involucrados. Estos ejercicios exigen desde luego habilidades e instrumentos técnicos precisos, sin los cuales se hace añicos una iniciativa semejante.

Algunas conclusiones sobre la escucha del agua

Quisiera finalizar con dos grandes problemáticas que me dejan estos capítulos que se han propuesto conceptualizar artísticamente el cuidado y la defensa de los “cuerpos de agua”, así como de los territorios involucrados.

Estos capítulos finales, en primer lugar, muestran y reivindican el diálogo frontal entre especialistas, artistas y los pueblos originarios o las comunidades campesinas. Una actitud contraria implicaría para la universidad correr el riesgo de quedarse hablando sola. Quedarse en un plano irrelevante como centro protagónico del saber. Noten ustedes que muchas veces ocurre justamente eso. Que la Universidad no sale de su frecuente ensimismamiento y monólogo interior entre los especialistas.

Alrededor de la escucha y del registro sonoro, estos capítulos muestran líneas de acción paradigmáticas como decisivas.

Una nueva racionalidad

Desde la década de 1970, finalmente, con el ascenso y expansión de las ciencias de la complejidad y de los estudios culturales, se ha venido hablando de la necesidad de una nueva racionalidad frente a un mundo incierto, extraño, convulso. Una nueva racionalidad por definición “no eurocéntrica, no cientificista, no positivista”. Otra racionalidad. Una tal (al menos) que sepa dialogar, por ejemplo, con saberes no occidentales. O, dicho de otro modo, saberes afincados en una tradición específica.

En estos capítulos los nombran “saberes prácticos de los pueblos y la sabiduría del cuerpo-territorio”. Una racionalidad que no tema dialogar de muchos modos con rituales, ceremonias, leyendas. En suma, prácticas mágicas o encantadas, justamente para entender lo que pasa en nuestro mundo. Estos capítulos finales, como les digo, apuntan hacia esa misma dirección.

¿Qué esperan para echarles una oreja? / Muchas gracias por su atención.

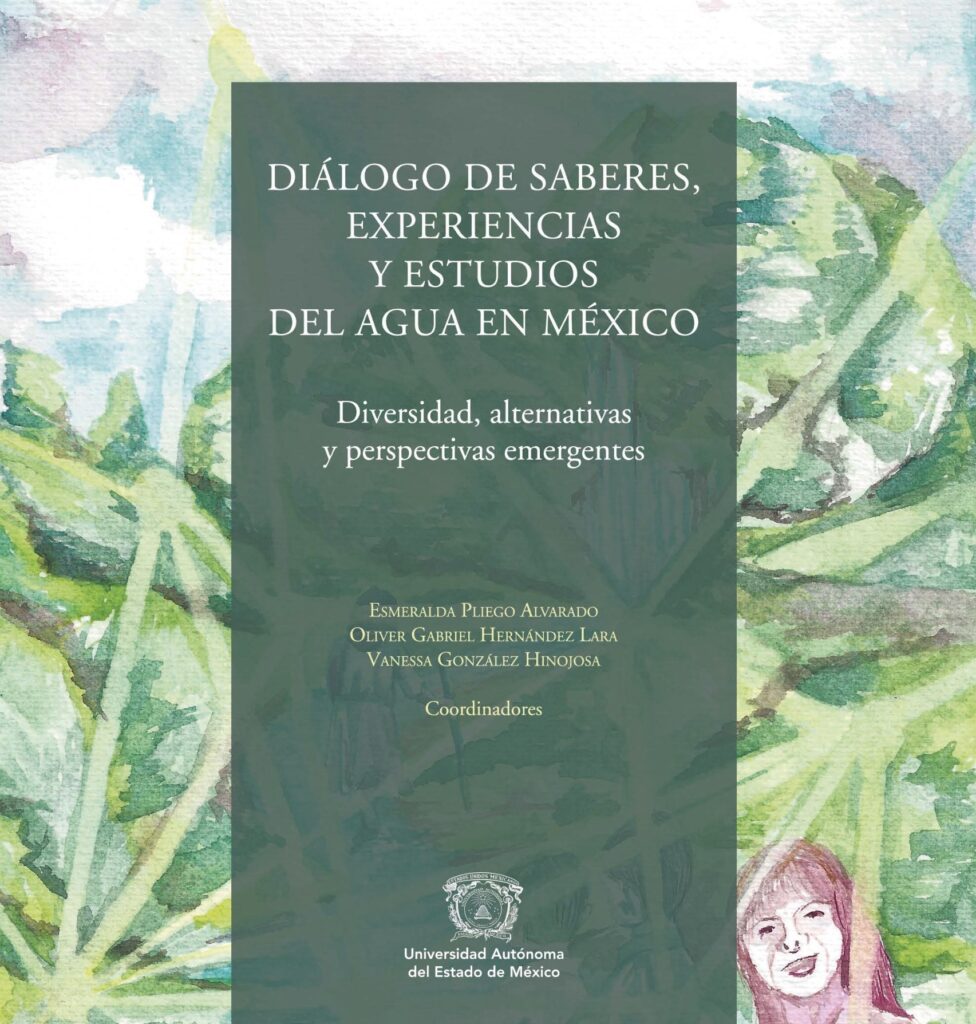

Libro referido: DIÁLOGO DE SABERES, EXPERIENCIAS Y ESTUDIOS DEL AGUA EN MÉXICO. Diversidad, alternativas y perspectivas emergentes. Coords. Esmeralda Pliego Alvarado, Oliver Gabriel Hernández Lara y Vanessa González Hinojosa. UAEM, 2024.